Des avions atterrissaient à un aéroport international du Canada chargés de ressortissants des Caraïbes impatients de faire leurs preuves, apportant dans leurs bagages des aspirations de toutes sortes, leur patrimoine, leur culture, une fierté sans bornes et le meilleur d’eux-mêmes. C’étaient des immigrants de la région complexe des Caraïbes, de descendance britannique, espagnole, française ou autre. C’étaient des personnes au patrimoine colonial mixte, des Créoles, des mulâtres, des Afro-Caribéens ayant la mer comme lien, des personnes résilientes ayant lutté contre le colonialisme, pleinement déterminées à survivre, à réussir leur vie et à jouer un rôle dans leur nouvelle société.

Ce n’était pas la première vague de nouveaux arrivants des Caraïbes au Canada. Cela faisait plusieurs siècles que des Noirs natifs des Caraïbes contribuaient à la création de la communauté noire du Canada. Dès 1746, environ 600 marrons avaient été envoyés de la Jamaïque en Nouvelle-Écosse. Dans cette province, Maroon Hill témoigne toujours de leur arrivée malgré les siècles qui se sont écoulés depuis. Les mines de la Nouvelle-Écosse, diverses entreprises de la côte est et de modestes programmes d’immigration ont aussi attiré de la main-d’œuvre caribéenne au cours des décennies qui ont suivi. Entre autres, le programme de recrutement de domestiques antillaises qui a eu cours de 1955 à 1967 a facilité l’immigration de femmes de la Jamaïque et de la Barbade. Aussi, tous les ans, une centaine de porteurs de wagons-dortoirs se sont installés au Canada dans le cadre d’un programme du même genre, en provenance des Caraïbes britanniques, au début du 20e siècle.

L’assouplissement des restrictions fédérales en matière d’immigration dans les années 1960 a eu pour effet de stimuler l’immigration en provenance des Caraïbes. La Loi sur l’immigration de 1962 mettait moins l’accent sur la nationalité et l’immigration raciale. Le nouveau système de points d’appréciation reposait plutôt sur la scolarisation et les compétences professionnelles, ce qui a permis d’attirer des milliers de ressortissants caribéens désireux de faire des études postsecondaires et d’acquérir des compétences professionnelles. Lorsque la discrimination raciale a cessé de faire l’objet des règles d’immigration révisées, le Canada a accepté plus de 64 000 habitants des Caraïbes de 1960 à 1971. Grâce à l’expansion industrielle dans l’Ouest et aux possibilités socioéconomiques valorisantes, des centaines de nouveaux arrivants ont fait leur chemin dans les villes et les provinces de l’Ouest.

Ceux qui ont choisi de s’installer à Edmonton ont tiré le meilleur parti possible de l’environnement. Ils se sont inscrits à des cours et programmes universitaires, ont trouvé des emplois de domestiques dans les maisons de gens bien nantis et ont fréquenté l’école technique de NAIT. Certains possédaient déjà des compétences techniques à leur arrivée parce qu’ils venaient d’îles productrices de produits pétrochimiques, ce qui leur a permis de se trouver un emploi dans leur domaine de prédilection.

Les nouveaux arrivants se sont installés dans des logements pour étudiants sur les campus d’Edmonton ou dans des logements communautaires dans des quartiers comme ceux de Mill Woods, de Londonderry ou d’autres secteurs à faible revenu d’Edmonton. Certains ont affirmé avoir vécu de mauvaises expériences en se cherchant un logement, surpris de constater que, malgré les opinions positives de leur nouvelle communauté, il y avait tout de même des ressentiments racistes. The Gateway avait publié un article intitulé « The Color Question » dans lequel il affirmait qu’au courant de la semaine précédente, un étudiant de cette université s’était vu refuser la location d’une chambre à louer. La raison était plutôt évidente : Francis Sam avait une peau de couleur. Cela l’avait surpris et profondément blessé[1]

Francis Sam ne répondait pas tout à fait à la description d’un « locataire convenable ». Peu après, on a su que d’autres étudiants des Caraïbes dans d’autres villes canadiennes vivaient des expériences semblables sur le plan du logement, de l’éducation et de l’emploi. Certains ont même déposé des plaintes à l’égard des droits de la personne, pour motifs de discrimination. Le racisme institutionnel était loin d’être mort! Cela dit, ils étaient déterminés à réussir malgré les obstacles que leur imposait la société.

Pendant ce temps, des ressortissants caraïbéens vivant temporairement en Angleterre organisaient leur propre arrivée au Canada. Environ 550 000 sujets britanno-caribéens ayant migré au Royaume-Uni de 1948 à 1973 n’avaient pas réussi à obtenir leur statut de résident. Ces personnes, dénommées les gens du Windrush, avaient trouvé leur expérience de racisme extrême et l’absence de droits de la personne fondamentaux, d’emploi, de logement et d’isolement intolérable, voire insupportable. Les membres de cette communauté, déçus de leur expérience au Royaume-Uni, s’étaient tournés vers le Canada, grand nombre d’entre eux s’étant établi à Edmonton.

Ils se sont cherché un emploi dans leurs domaines respectifs, ont travaillé dans le secteur public, fait des études plus poussées ou ont ouvert de petits commerces. Beryl Stelmach, infirmière formée en Angleterre, s’était trouvé un emploi à un hôpital fédéral à Edmonton; Delores Barker a ouvert un salon de coiffure pour les Noirs sur l’avenue Whyte; Brian Alleyne, épidémiologiste formé en Angleterre, a poursuivi ses études. Des salons de barbier, des pharmacies, des restaurants et d’autres petits commerces ont commencé à voir le jour un peu partout en ville, au sein de communautés ethniques, afin de répondre aux besoins de la collectivité caribéenne en pleine croissance.

Ces deux vagues de migration à Edmonton ont constitué les tout débuts de la population caribéenne venant tant des Caraïbes que de l’Angleterre.

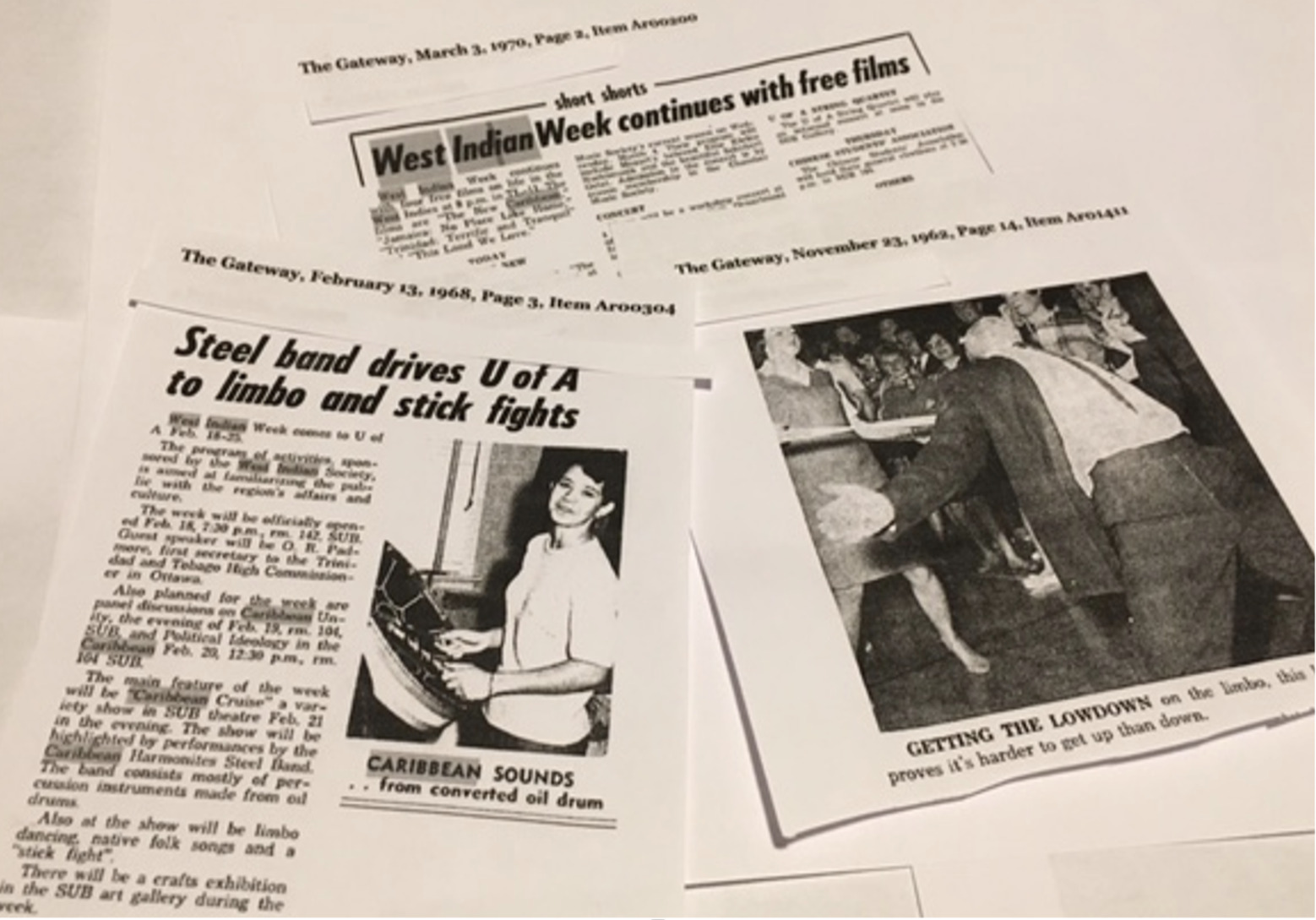

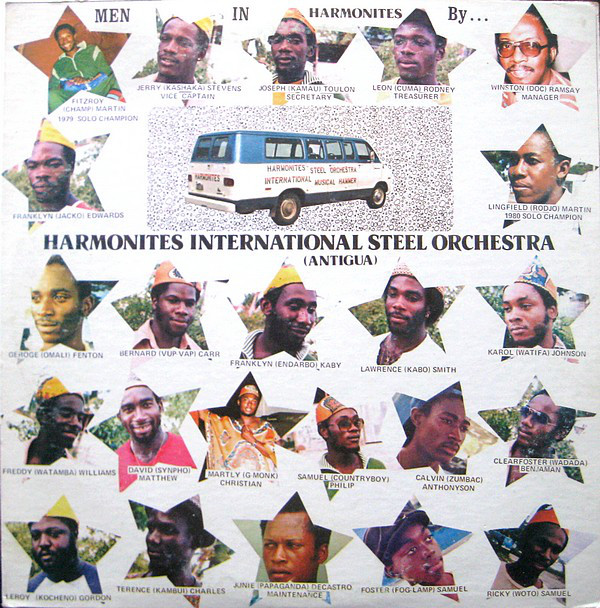

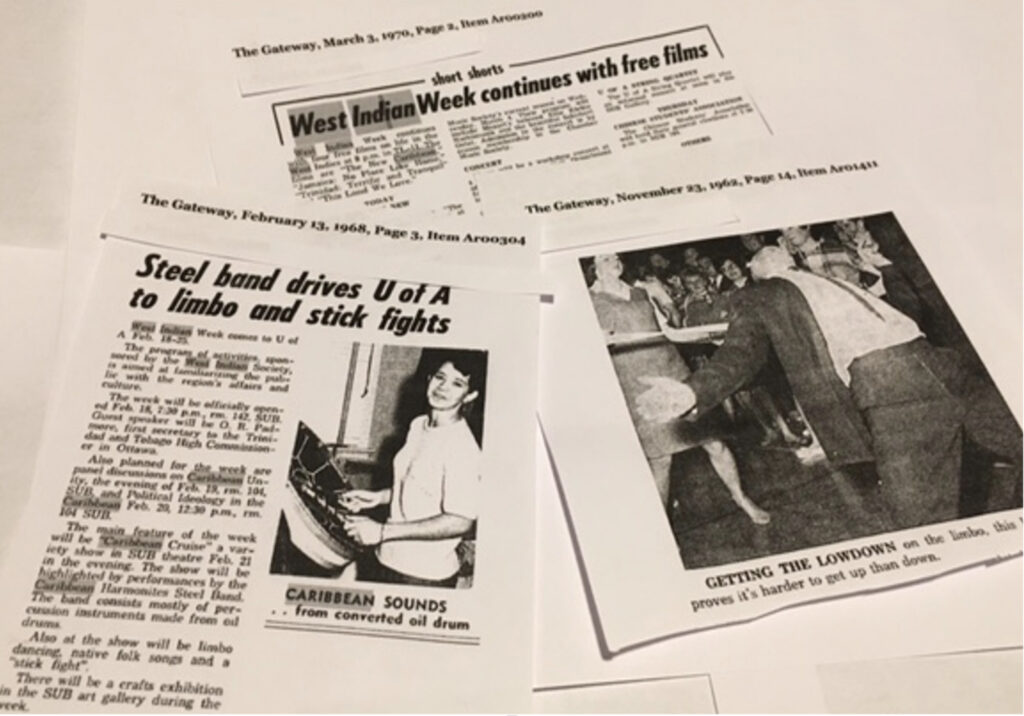

Les étudiants des Caraïbes avaient la chance de résider dans une résidence universitaire exclusivement réservée à eux sur le campus principal de l’Université de l’Alberta, un bâtiment actuellement connu sous le nom de Timms Centre for the Performing Arts. Cette maison de club étudiant était surnommée la « West Indian House ». La maison était occupée par une trentaine d’étudiants qui partageaient leur nourriture et d’autres ressources. C’est dans ce lieu de l’Université de l’Alberta que les étudiants ont créé une présence caribéenne et antillaise. Tous les ans, ils organisaient une panoplie d’événements caribéens, dont la semaine antillaise qui leur permettait de faire connaître leur culture et leur histoire. Ils ont également formé un orchestre de bidons et d’autres groupes musicaux, comme le Caribbean Express Steelband et les Caribbean Ambassadors. Ils organisaient des événements éducatifs en classe, des soirées de cinéma, des pièces de théâtre, des danses de limbo et des combats au bâton. Ils avaient noué des liens avec des communautés caribéennes hors campus dans le but de créer des groupes musicaux antillais, comme les Tropical Playboys, l’Harmonites Steelband et autres.

Selwyn Jacob, éminent producteur exécutif de l’Office national du film, faisait partie de cette communauté caribéenne naissante et résidait à la West Indian House, qui faisait office de lieu communautaire. Dans le cadre d’une entrevue réalisée à Edmonton en 2007, Selwyn Jacob racontait ses souvenirs :

« Quand je suis venu ici, il y avait une maison qu’on appelait la West Indian House où logeaient des étudiants de St. Vincent, de la Jamaïque, de la Grenade, de Guyana et de Trinité. C’est là qu’on vivait. C’était une coopérative dans le sens qu’on achetait l’épicerie ensemble et qu’une personne avait la responsabilité de cuisiner une journée par semaine. À l’époque, c’était le carrefour de la culture antillaise parce qu’il n’existait pas de communauté structurée. Donc, les personnes qui immigraient ici ou qui visitaient la région dans ce temps-là venaient faire un tour à la West Indian House. Sur le campus, on célébrait ce qu’on appelait la semaine antillaise dans le cadre de laquelle on allait dans les classes bénévolement pour présenter la culture antillaise aux étudiants. À l’époque, j’étais intéressé par les arts et je préparais des spectacles. On organisait une pièce de théâtre et des occasions d’expression culturelle, on approchait les postes de radio et la CBC pour passer des entrevues et ainsi de suite. La West Indian House au 11126 87e Avenue était le précurseur d’une vraie communauté antillaise. Je n’ai jamais oublié l’adresse. …Pour ceux et celles qui voulaient faire la fête pendant qu’ils allaient à l’université, surtout l’hiver quand c’était difficile, c’était un lieu de rassemblement. C’était notre centre communautaire… … une façon de nous créer une identité culturelle… pour [montrer] aux Canadiens en général à quoi ressemblait la culture des Caraïbes… … d’une certaine manière, on se considérait comme des pionniers[2]. » Ces nouveaux Canadiens travaillaient dur et étaient impatients de contribuer à la formation de leur nouvelle société.

Selwyn Jacob et la West Indian Society ont également produit 24 segments d’un programme télévisé intitulé Caribbean Perspective mettant en vedette les talents des Caraïbes sur les campus universitaires et visitant des dignitaires caribéens de la région et des représentants du mouvement afro-américain « Black Power » en pleine croissance. Formé à Edmonton, Selwyn Jacob, qui se taillait une profession dans l’industrie du film, a fini par réaliser plus d’une trentaine de documentaires pour l’Office national du film, ce qui lui a valu plusieurs prix nationaux pour son apport à l’industrie.

Au sein des nouvelles communautés caribéennes des environs de Montréal, vers la fin des années 1960, les étudiants caribéens de l’Université Sir George Williams (maintenant l’Université Concordia) luttaient sans cesse contre la discrimination basée sur les notes et l’échec scolaire. Les étudiants des Caraïbes qui avaient quitté leurs îles tropicales pour faire leurs études postsecondaires au Canada faisaient encore une fois face aux réalités du racisme institutionnel. Au début du 20e siècle, les étudiants caribéens du programme de médecine de l’Université Queen’s ont été renvoyés sans avertissement pour des motifs raciaux, les patients ne voulant pas se faire traiter par des médecins noirs. En 2018, l’Université Queen’s a présenté des excuses publiques pour le geste qu’elle avait posé cent ans plus tôt. Les manifestations des étudiants de Montréal ont duré pendant plusieurs semaines et ont permis de comprendre à quel point le racisme était enraciné dans l’enseignement supérieur. Au bout du compte, grand nombre de ces étudiants ont fini leurs études en médecine ailleurs, notamment à l’Université de l’Alberta, ou encore, ils se sont dirigés vers d’autres professions.

Alors que les Canadiens en provenance des Caraïbes laissaient leur marque dans d’autres coins du Canada, la communauté caribéenne nouvellement constituée à Edmonton avait adopté une grande ouverture d’esprit afin d’établir sa présence dans les domaines de l’éducation, de la politique, du sport, de la culture et de l’industrie. On leur doit les réalisations de l’oncologue de renom, le Dr Anthony Fields; du cinéaste, présentateur, écrivain et commissaire aux droits de l’homme, Fil Fraser, PhD; du chirurgien cardiologue, le Dr Kevin Bainey; d’un ensemble de professeurs de calibre international comme le professeur Whitfield Andy Knight; du joueur de hockey des Oilers d’Edmonton, Darnell Nurse et ses parents; de sociétés industrielles comme Trinidad Drilling; de nombreux entrepreneurs indépendants qui desservent le secteur pétrochimique; de sociétés de biens immobiliers et de multiples franchises et restaurants de calibre international.

De g. à dr. : Fil Fraser, PhD. Image consultée à https://news.athabascau.ca/announcements/remembering-fil-fraser-arts-icon-au-prof/. Dr Anthony Fields. Image consultée à https://www.ualberta.ca/oncology/about-us/index.html. Selwyn Jacob. Image consultée à https://www.chf.bc.ca/event/ninth-floor-a-conversation-with-selwyn-jacob/.

La communauté noire d’Edmonton a fait un apport considérable aux arts et à la culture. Son festival Cariwest, un festival bien connu mettant en vedette les arts des Caraïbes, en est à sa trente-septième année d’existence. Les rythmes et la culture de la région caribéenne sont souvent mis en vedette et popularisés à Edmonton. Plusieurs organismes communautaires ont été créés dans le but de favoriser le développement de la communauté. Le Council of Canadians of African and Caribbean Heritage (CCACH) est l’un des piliers de la réussite scolaire, tandis que des organismes voués à la femme, comme le Congress of Black Women et le Caribbean Women Network favorisent la formation et le perfectionnement des femmes. Et de nos jours, d’autres projets et organismes ayant vu le jour grâce à des jeunes de souche caribéenne continuent d’encourager de telles réalisations. Le flambeau a été passé.

Donna Coombs-Montrose © 2021

Sources

- https://socialistproject.ca/2019/01/fifty-years-ago-birth-of-black-power-in-canada/

- https://medium.com/ualberta2017/black-history-is-canadian-history-41975830d965

- Fraser, Fil. How the Blacks created Canada. Dragon Hill Publishing, 2009.

[1] The Gateway, le 27 septembre 1963, page 4.

[2] http://albertalabourhistory.org/selwyn-jacob/.