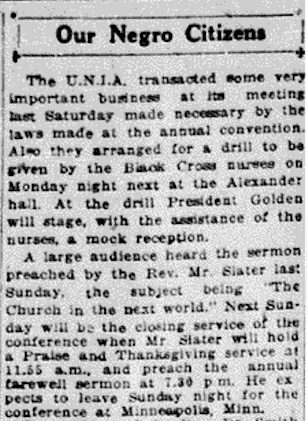

« Our Negro Citizens » (ONC) était une chronique hebdomadaire de l’Edmonton Journal et de l’Edmonton Bulletin au début des années 1920. George W. Slater fils, pasteur de l’église épiscopale méthodiste africaine Emmanuel (EAME) à Edmonton, en était l’auteur.

Cette chronique figurait souvent à côté de la section sur la religion et d’autres actualités. Chaque chronique est composée de brèves descriptions et de courts commentaires sur le quotidien et les activités d’une communauté noire canadienne naissante à Edmonton et dans les environs.

« Le thé de six heures organisé par le club Deborah Star en l’honneur de l’épouse du révérend Slater qui part pour les États-Unis dans quelques jours a été très agréable et a attiré beaucoup de monde. Les dames ont confectionné un joli sac à main qui sera utile

Edmonton Bulletin, le 8 mai 1922.

à Mme Slater pendant son voyage. »

Les chroniques ONC faisaient mention d’activités sociales comme les mariages, les assemblées d’église, les grands repas, les divertissements, les collectes de fonds, les élections politiques et les conférences données par des personnes au sein de la communauté ou ailleurs. Même si l’accent des chroniques était mis sur Edmonton, les activités des quatre communautés rurales noires étaient également abordées.

Puisque le lectorat de l’Edmonton Journal et de l’Edmonton Bulletin était à majorité blanche, il est possible de présumer que les chroniques ONC ne visaient pas seulement à informer les Canadiens noirs, mais aussi les Canadiens blancs.

Matière à réflexion

- L’Edmonton Journal et l’Edmonton Bulletin étaient des journaux principalement destinés aux lecteurs blancs. Comment est-ce que cela aurait pu influencer le type de nouvelles rapporté par le révérend Slater dans les chroniques « Our Negro Citizens »?

- Comment ces chroniques auraient-elles influencé les lecteurs blancs?

« Le mariage de M. William Carroll et de mademoiselle Edrena McAdams a eu lieu dimanche dernier chez Mme John Sales dans le quartier de Strathcona. Le révérend J.S. Strong de l’église A.M.E. de Calgary a célébré le mariage. Mme Josephine Barzie était la demoiselle d’honneur tandis que M. Thomas Harve était le garçon d’honneur. La mariée était très jolie. Elle portait une robe en soie de couleur crème ornée de tulle de soie et de larges rubans en satin, accompagnée de chaussures blanches ».

Edmonton Bulletin, le 12 décembre 1921.

« Le concert donné par la chorale de l’église A.M.E. Emmanuel à l’église méthodiste de l’avenue Albany le soir du Vendredi saint était un concert des plus agréables. La foule était très dynamique et tous les participants des solos, des duos, des quatuors, des chœurs et des récitations ont fait de bonnes prestations. »

Edmonton Bulletin, le 24 avril 1922.

Vers la fin des années 1930, la conjoncture économique a forcé le nouveau pasteur, WRT Romain à déménager à Junkins, où l’église comptait huit membres et une école du dimanche de dix-sept élèves. Derrière l’église, il y avait un logement pour le pasteur.

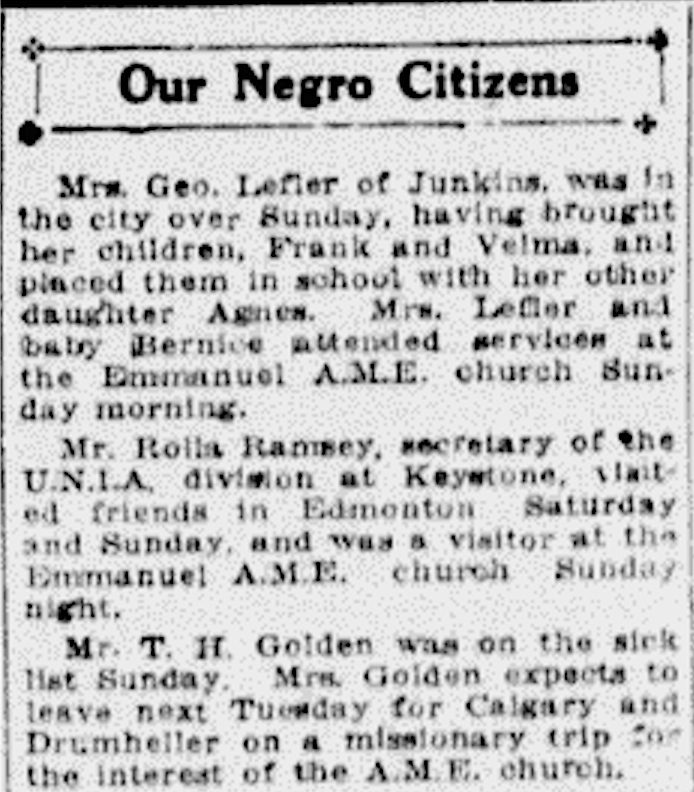

« Mme Geo. Lefler de Junkins est venue en ville dimanche avec ses enfants Frank et Velma pour les placer à l’école avec son autre fille Agnes. Mme Lefler et sa petite Bernice sont allées à la messe à l’église A.M.E. Emmanuel dimanche matin.

M. Rolla Ramsey, secrétaire de l’U.N.I.A. pour la division de Keystone a rendu visite à des amis à Edmonton samedi et dimanche. Il est allé à l’église A.M.E. Emmanuel dimanche soir. M. T.H. Golden était absent pour maladie dimanche. Mme Golden s’attend à partir mardi pour Calgary et Drumheller dans le cadre d’un voyage missionnaire pour le compte de l’église A.M.E. »

Edmonton Bulletin, le 14 janvier 1922.

« L’assemblée de l’église baptiste Shiloh dimanche soir était très spirituelle et plusieurs personnes sont venues prier. Mardi soir, l’activité sociale de la Saint-Valentin a attiré beaucoup de monde et remporté beaucoup de succès. »

Edmonton Journal, le 18 février 1922.

Une grande partie des documents portant sur cette période présume qu’en ville, le racisme et la discrimination étaient monnaie courante au quotidien, au point d’empêcher les citoyens noirs de faire ce qu’ils voulaient. Toutefois, d’après les chroniques ONC, l’examen du vécu et du quotidien des Noirs en milieu urbain et en milieu rural illustre à quel point les personnes de descendance africaine étaient capables de mener une vie active malgré le racisme et d’avoir des aspirations semblables, quoique parfois différentes, à celle des personnes considérées comme étant de race blanche.

Les chroniques ONC font mention de nombreuses activités sociales et politiques différentes organisées autour de l’église épiscopale méthodiste africaine Emmanuel. Du point de vue social et économique, certaines de ces activités ont constitué un baume qui a permis de remettre en cause le statu quo et d’offrir de l’aide aux Canadiens noirs pour surmonter le racisme et d’autres enjeux sociaux. Par exemple, l’Universal Negro Improvement Association de Marcus Garvey comptait des membres dans au moins trois communautés, et la Woman’s Christian Temperance Union comptait trois groupes à un moment donné.

Le révérend George W. Slater fils se servait de cette chronique pour contester les relations de pouvoir inégales, pour renforcer le sentiment selon lequel les Noirs sont de bons citoyens et pour établir un esprit de communauté entre Edmonton et les communautés rurales noires réparties ailleurs.

Matière à réflexion

- Dans les années 1920, comment les reportages sur la vie quotidienne pouvaient-ils remettre en question les stéréotypes et la racialisation des Edmontoniens noirs?

Rév. George W. Slater fils : Pasteur de l’église épiscopale méthodiste africaine Emmanuel

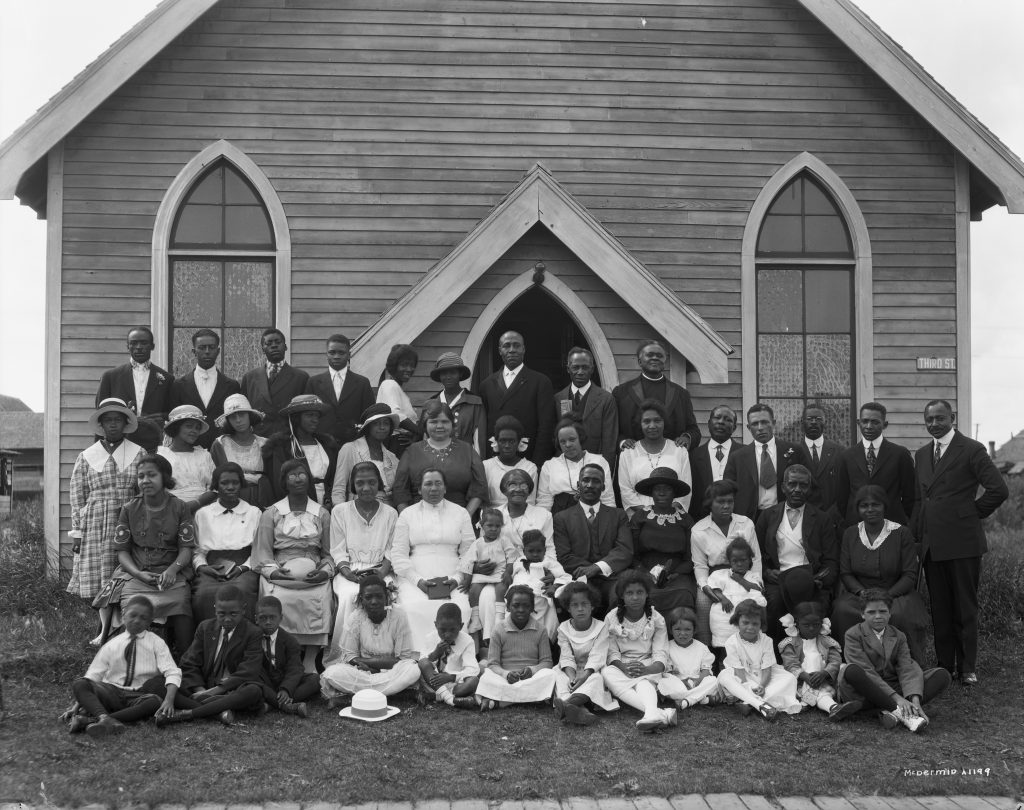

Le révérend George W. Slater fils était le pasteur de l’église épiscopale méthodiste africaine Emmanuel (EAME) d’Edmonton. De 1921 jusqu’en 1924 environ, il était le compilateur de la chronique « Our Negro Citizens », ce qui signifie qu’il avait un certain pouvoir de décision quant à ce qui allait être publié. En tant que membre de l’église épiscopale méthodiste africaine Emmanuel, il faisait partie d’une confession religieuse fondée à la fois sur des croyances théologiques et sur des croyances sociologiques. L’idéologie sous-jacente de l’église de George Slater rejetait les interprétations théologiques négatives populaires de l’époque, interprétations qui avaient tendance à déshumaniser les personnes de descendance africaine et à faire d’eux des citoyens de deuxième ordre.

Rév. George W. Slater fils : Pasteur de l’église épiscopale méthodiste africaine Emmanuel

Le révérend George W. Slater fils était le pasteur de l’église épiscopale méthodiste africaine Emmanuel (EAME) d’Edmonton. De 1921 jusqu’en 1924 environ, il était le compilateur de la chronique « Our Negro Citizens », ce qui signifie qu’il avait un certain pouvoir de décision quant à ce qui allait être publié. En tant que membre de l’église épiscopale méthodiste africaine Emmanuel, il faisait partie d’une confession religieuse fondée à la fois sur des croyances théologiques et sur des croyances sociologiques. L’idéologie sous-jacente de l’église de George Slater rejetait les interprétations théologiques négatives populaires de l’époque, interprétations qui avaient tendance à déshumaniser les personnes de descendance africaine et à faire d’eux des citoyens de deuxième ordre.

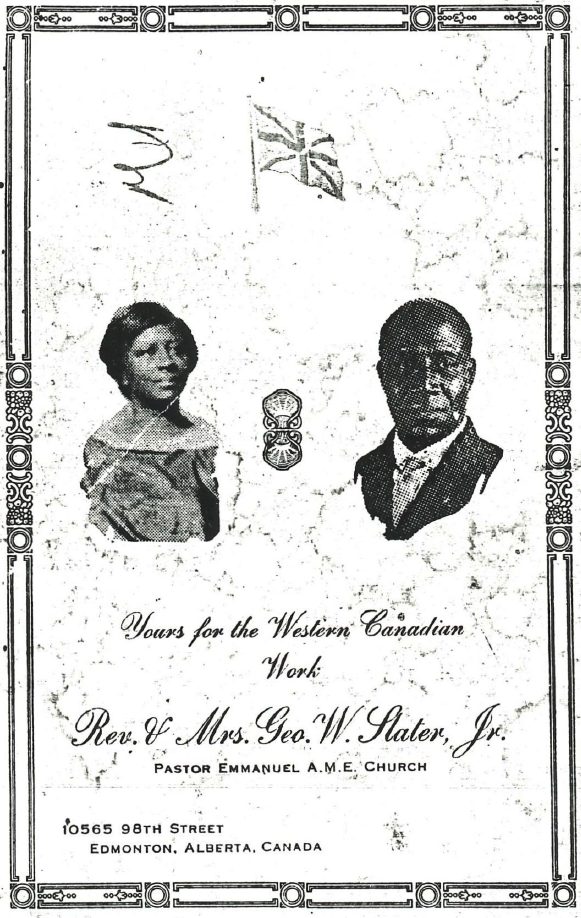

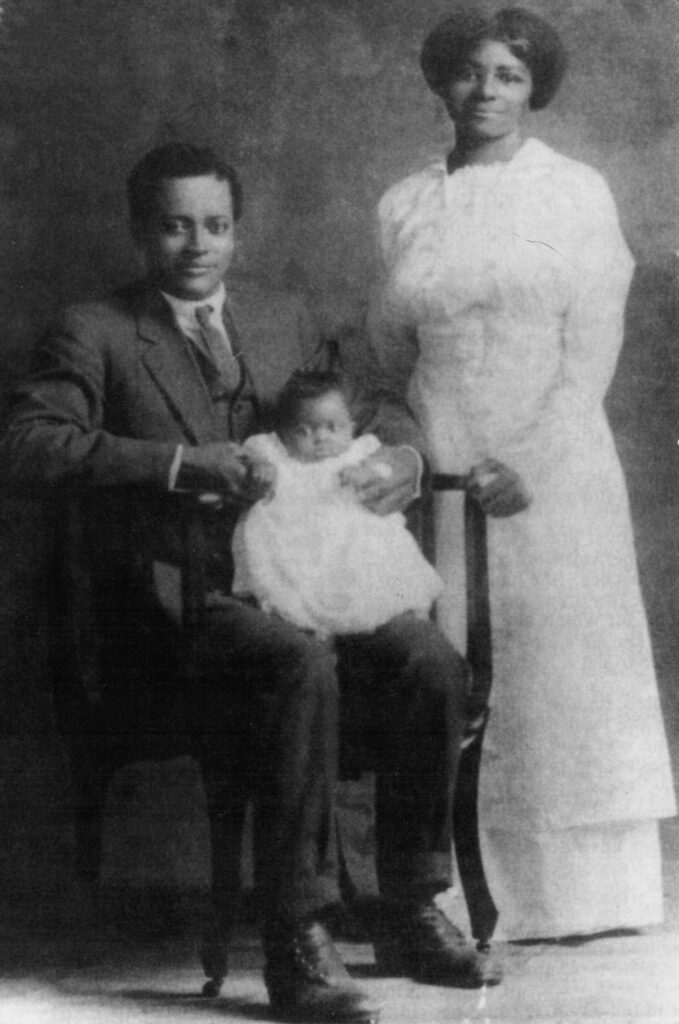

Cette carte présente une photographie de M. et Mme Slater, qui ont joué un rôle de premier plan dans l’établissement de l’église épiscopale méthodiste africaine Emmanuel à Edmonton et à Junkins.

Image gracieuseté des archives de la Ville d’Edmonton, MS-386_F2.

Bien qu’il n’y ait pas d’articles complets sur le révérend George W. Slater fils dans les chroniques de « Our Negro Citizens », il est possible d’y glaner de l’information. C’était un Américain qui, selon ses dires, faisait un travail de missionnaire à Edmonton, un travail nécessaire au début des années 1920 en raison de l’absence de services sociaux et de la responsabilité de l’État envers les personnes dans le besoin. Son épouse, Missouri, avait adopté le rôle genré d’aide aux diverses tâches missionnaires du révérend Slater. L’ONC louange souvent ses qualités de chanteuse et de garde-malade. (Cui et Kelly, 2010)

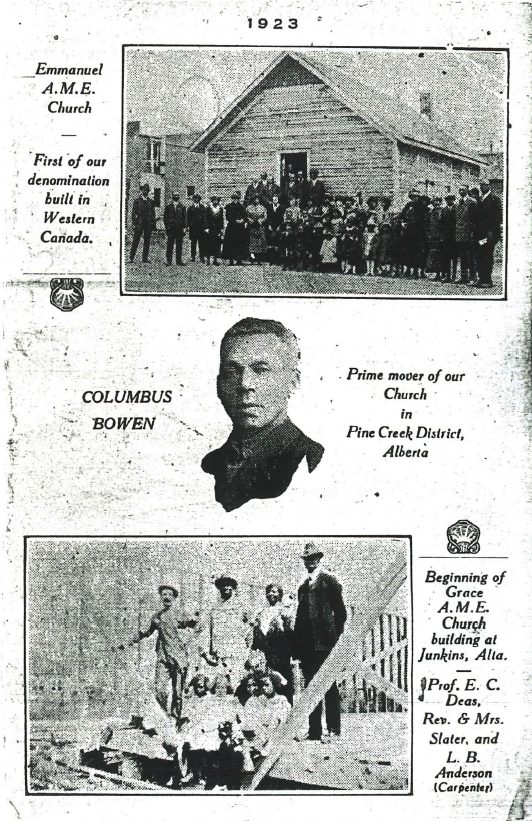

Le verso du dépliant illustre la nouvelle église Grace A.M.E. érigée à Junkins et souligne l’apport de Columbus Bowen à Pine Creek.

Image gracieuseté des archives de la Ville d’Edmonton, MS-386_F2.

Le révérend Slater avait fait ses études à la réputée Université AME de Wilberforce. Il avait au moins deux filles et toutes deux vivaient à Los Angeles avec ses parents et sa sœur. La lecture des diverses chroniques permet de constater que les États-Unis jouaient toujours un grand rôle dans la vie du révérend, car il s’y rendait souvent en compagnie de son épouse pour rendre visite à sa famille ou assister à diverses conférences de l’AME.

« Le révérend [Slater] devrait partir samedi soir pour assister à la conférence de Minneapolis, au Minnesota. »

Edmonton Bulletin, le 8 octobre 1921.

L’église épiscopale méthodiste africaine des États-Unis a vu le jour en raison d’un mouvement de protestation contre le racisme, ce qui a fait du révérend Slater un homme à la fois religieux et racialisé.

Dans les années 1920, il y avait deux églises pour les Noirs à Edmonton : l’église épiscopale méthodiste africaine Emmanuel et l’église baptiste Shiloh. Bien que le révérend George W. Slater fils accorde, dans une certaine mesure, la priorité aux activités de l’église EAME dans sa chronique ONC, il fait aussi mention d’événements rattachés à l’église baptiste Shiloh. Dans les chroniques ONC, les identités racialisées semblent privilégiées par rapport à la confession religieuse :

« Mardi soir dernier, à l’église baptiste Shiloh, le club Douglas Athletic a été organisé. Ce club a pour but d’encourager les hommes et les femmes de couleur pratiquant n’importe quel sport, comme le baseball, le football, le basketball, le tennis sur gazon, le croquet et toutes les formes d’athlétisme. En très grande partie, le club est composé de personnes qui fréquentent les deux églises, soit l’église baptiste et l’église méthodiste. »

Edmonton Journal, le 15 avril 1922.

Parmi les paroissiens dont le nom revient souvent, notons M. Richard Proctor et Mme Estelle May (Cowan) Proctor.

« Mercredi soir dernier, Richard Proctor a été élu choriste de la chorale. La musique l’intéresse beaucoup et grâce à l’orchestre susceptible d’être ajouté à la chorale, nos fidèles peuvent s’attendre à des chants encore plus envoûtants. »

Edmonton Bulletin, le 3 février 1923.

« Les gens ont manifesté un grand intérêt envers la soirée sur les affaires qui aura lieu à l’église EAME, le mercredi soir 10 mai, sous l’égide de Mme Proctor et d’un comité de femmes. »

Edmonton Bulletin, le 6 mai 1922.

« M. Richard Proctor et son partenaire, M. Huntingdon ont fait l’acquisition de l’entreprise Globe Express, qui appartenait à M. T.H. Golden et à Frank Bell. Ils dirigeront l’entreprise avec M. Bell. »

Edmonton Bulletin, le 13 mai 1922.

Sur la photo : Richard Ellis Proctor, son épouse Estelle May (Cowan) Proctor et leur bébé Ruby, vers 1917 à Edmonton, Alberta. Richard et Estelle étaient des membres actifs de l’église EAME lorsque le révérend Slater en était le pasteur.

Image fournie par Jennifer Kelly, PhD, gracieuseté de Judith Maxie.

« Les infirmières de la Croix-Noire de la CNIA ont servi un excellent thé chez Mme Richard Proctor mardi soir. »

Edmonton Bulletin, le 5 décembre 1921.

« La petite Ruby Proctor a souffert d’une laryngotrachéite aiguë en début de semaine, mais elle est maintenant en convalescence. »

Le 18 février 1922.

Dans les années 1930, Ruby a déménagé à Vancouver avec ses sœurs, Pearl et Elnora, où elles ont remporté du succès dans le domaine de la musique et des arts. Ruby est devenue l’une des premières enseignantes de la méthode de piano Suzuki à Vancouver, tandis que sa sœur Elnora (aussi connue sous le nom d’Eleanor Collins) est devenue l’une des premières artistes noires de l’Amérique du Nord à animer son propre programme national télévisé, avant Nat King Cole.

Ruby Sneed (1917‒1976) – Pianiste classique et enseignante de musique

Cette section est une gracieuseté de ©Theresa F. Lewis (née Sneed) 2010.

Ruby Sneed, pianiste et enseignante de musique d’origine canadienne, a fait sa formation en piano classique sous l’égide de Jean Coulthard et de Jan Cherniavsky au début des années 1940. Afin de posséder les compétences nécessaires à l’enseignement de la musique, elle a obtenu un diplôme ARCT (associée du Royal Conservatory de Toronto). Elle a reçu les meilleures notes de tous les étudiants de l’ARCT en provenance de l’Ouest canadien. Peu après, la radio anglaise de Radio-Canada a radiodiffusé un de ses récitals.

Ruby Sneed (1917‒1976) – Pianiste classique et enseignante de musique

Cette section est une gracieuseté de ©Theresa F. Lewis (née Sneed) 2010.

« Si l’enfant entend de la bonne musique dès sa naissance et apprend à en jouer lui-même, il développe sa sensibilité, sa discipline et son endurance. Il acquiert un beau cœur. »

Shinichi Suzuki

Ruby Sneed, pianiste et enseignante de musique d’origine canadienne, a fait sa formation en piano classique sous l’égide de Jean Coulthard et de Jan Cherniavsky au début des années 1940. Afin de posséder les compétences nécessaires à l’enseignement de la musique, elle a fait des études au Conservatoire royal de Toronto. Elle a reçu les meilleures notes de tous les étudiants de l’Ouest canadien à ce conservatoire. Peu après, la radio anglaise de Radio-Canada a radiodiffusé un de ses récitals.

Au début de sa carrière de musique, Ruby a eu l’honneur singulier de jouer pour la célèbre contralto américaine, Marian Anderson. Impressionnée par le talent de Ruby, Marian a décidé de lui servir de mentor. Au début des années 1900, très peu de femmes noires de la musique classique étaient prises au sérieux par le public.

Néanmoins, Ruby était très motivée et déterminée à surmonter les obstacles sociaux qui se dressaient devant elle. Afin de parfaire son cheminement professionnel, elle a suivi de près la carrière de musiciennes classiques de calibre nord-américain et international. Les carrières de Gina Bachauer, de Rosina Lhévinne, de Leontyne Price et de Lili Kraus lui ont particulièrement servi d’inspiration.

Les parents autodidactes de Ruby, qui ont fait partie de la première vague de migration de pionniers noirs afro-américains, ont émigré au Canada depuis l’Oklahoma en 1909. Ils ont encouragé leurs trois filles à se faire instruire et à exceller dans leurs domaines respectifs. Dans sa ville d’Edmonton, en Alberta, Ruby, l’aînée, excellait tant à l’école qu’en musique. Eleanor Collins, la cadette de Ruby, excellait dans le chant jazz, si bien qu’elle est devenue la première Noire de l’Amérique du Nord à avoir sa propre série télévisée (Canadian Broadcasting Corporation). Pearl Brown, la benjamine, a pour sa part lancé sa carrière dans le secteur des affaires, mais son amour du théâtre et de la musique a fini par la ramener dans le monde du spectacle.

Après s’être installée à Vancouver vers la fin des années 1930, Ruby a rencontré et épousé Stanley Sneed. Leur union a donné lieu à deux filles. À l’instar de sa mère, Brenda (maintenant décédée) était une musicienne accomplie. À l’école de musique Juilliard, elle a étudié sous l’égide de Rosina Lhévinne. Elle a fait carrière en tant que pianiste de concert, commanditée par Baldwin Pianos. En 1984, elle a déménagé à Calgary où elle a été nommée directrice du programme de musique de la petite enfance au Collège Mount Royal. Pendant ses années de formation, sa fille, Theresa Sneed Lewis, a étudié le piano et le violon. Theresa vit toujours à Calgary, en Alberta, où elle est directrice d’une école de beaux-arts de renom. Elle est également candidate au doctorat à l’Université de Toronto.

À compter de 1948, Ruby a axé sa carrière sur l’enseignement de la musique aux jeunes enfants. Très consciente des capacités des enfants, elle a commencé à enseigner le piano aux jeunes apprenants avides du YMCA chinois. Neuf ans plus tard, elle a inauguré son propre studio, où elle a enseigné à des enfants dès l’âge de trois ans. Au cours des 28 années qui ont suivi, elle a cultivé le talent musical d’environ 75 élèves par année.

Grand nombre de ces élèves ont obtenu, à maintes reprises, des bourses d’études, des médailles et des mentions très honorables dans le cadre de concours d’envergure locale, provinciale et internationale. Bien d’autres élèves ont fini par faire des études universitaires de cycle supérieur et par enseigner à d’importants instituts de musique, comme le Conservatoire de Bruxelles, le Conservatoire de Moscou, le Conservatoire de Paris, l’École de musique Juilliard, l’Université de l’Indiana (Bloomington), UCLA, l’École de musique Aspen et le Centre des arts de Banff.

Faisant sans cesse preuve d’innovation, Ruby s’est consacrée à divers projets pendant cette période. Par exemple, en 1963, elle a écrit le scénario « The Promised Land » pour la série télévisée de CBC sur le patrimoine.

En 1972, grâce à une subvention de l’École de musique communautaire du Grand Vancouver (aussi appelée Académie de musique de Vancouver), Ruby est allée au Japon, où elle s’est familiarisée avec l’enseignement de la méthode de piano Suzuki connue mondialement. Impressionnée par l’aspect pratique et l’efficacité de cette méthode, Ruby a créé le tout premier programme canadien de piano Suzuki à CMSGV. Dès le début, une cinquantaine d’enfants âgés de trois à cinq ans se sont inscrits au programme. Le programme a remporté tellement de succès qu’elle est retournée à Tokyo avec deux de ses élèves pour participer à de nombreux récitals au Japon.

Dans l’Ouest canadien, la nouvelle de l’adaptation et du développement de la méthode d’enseignement Suzuki s’est répandue rapidement. Sans tarder, ses services de conférencière et d’enseignante ont été recherchés pour des cours de maître dans divers établissements de l’Amérique du Nord et de l’étranger. Plus tard, elle a été invitée à participer à des programmes éducatifs télévisés au Canada et aux États-Unis, jusqu’à son décès prématuré en 1976.

L’engagement de Ruby envers l’enseignement de la musique ne visait pas seulement la promotion de l’excellence au piano. C’était, en fait, sa manière à elle de faire de ce monde un endroit meilleur (1965 : Ruby Sneed Master Class).

Shirley Oliver

Le 28 janvier 1922, la chronique ONC a annoncé que « M. Shirley Oliver a été choisi pour succéder à M. Ira Day en tant qu’administrateur de l’église A.M.E. Emmanuel après la démission de M. Day. M. Oliver a acheté un bel habit digne du cinéma, domaine dans lequel il s’est lancé dans le nord de l’Alberta. »

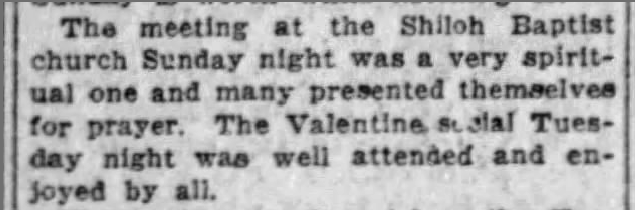

En plus de jouer un grand rôle au sein de l’église A.M.E., M. Oliver était un pianiste de renom qui jouait parfois avec l’orchestre Graydon Tipps. On l’aperçoit à gauche sur la photo ci-dessus.

Matière à réflexion

- Maintenant que tu as vu une partie de l’exposition, tu peux te poser la question suivante : De quel(s) groupe(s) est-ce que je fais partie et quelles en sont les origines? À quoi ressemble mon vécu comparativement à cette histoire?