Avant le milieu des années 1960, peu d’immigrants de descendance africaine avaient le droit d’entrer au Canada. En raison des règles d’immigration racistes accordant la préférence aux Blancs, seulement certaines personnes de couleur ou métissées étaient acceptées, soit celles faisant partie de certaines catégories ayant des liens de parenté étroits avec des citoyens canadiens et celles qui représentaient des cas méritoires exceptionnels. Avant le début des années 1960, le seul autre moyen d’immigrer au Canada, c’était par le biais du Programme de recrutement de domestiques antillaises réservé aux travailleuses célibataires.

Programme de recrutement de domestiques antillaises

En 1955, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a adopté un programme spécial de main-d’œuvre contractuelle visant des groupes de domestiques « de couleur » de la Jamaïque et de la Barbade. Les agents d’immigration canadiens n’aimaient pas ce genre d’« immigration de groupe » et préféraient que les gens des Caraïbes viennent au Canada en tant qu’immigrants qualifiés individuels, considérés comme méritoires et capables de répondre à une pénurie de main-d’œuvre dans certains domaines. Dans un commentaire adressé au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, le sous-ministre Isbister avait fait remarquer que certaines des personnes arrivées au Canada comme domestiques auraient sûrement pu être admises au pays en raison de leurs propres qualifications, notamment comme dactylographes, sténographes, esthéticiennes, enseignantes, infirmières et ainsi de suite. (1964)

Une jeune femme du nom de Cora a émigré des Caraïbes en vertu du Programme de recrutement de domestiques antillaises en 1956. Elle est montée à bord d’un avion en direction de Montréal, où elle a travaillé pendant un certain temps avant de s’installer en Alberta. Avant d’arriver au Canada, Cora avait travaillé en tant que commis-vendeuse pendant trois ans. À la question cherchant à savoir pourquoi elle avait décidé d’immigrer au Canada, Cora a répondu :

« Dans les Antilles, si vous ne quittez pas le pays, vous n’êtes rien. Il faut partir du pays pour devenir quelqu’un et se faire… une place dans la société. »

Certains préposés aux entrevues n’hésitaient pas à promouvoir des valeurs fondées sur le genre et la politique :

« Une fille de l’Hôtel Hilton nous a dit comment nous habiller à l’avance. Alors, je suis allée là, je me suis mise en habit ou quelque chose du genre… À l’époque, si on avait une grosse coupe afro, c’était [alors] un signe de pouvoir noir. C’est idiot, mais c’est comme ça que ça se passait. »

« J’ai passé l’entrevue et il m’a dit que j’étais admise… Il a ajouté que même s’il me donnait le droit de m’installer au Canada, il fallait que je sache que c’était une situation de « ça passe ou ça casse ». Selon lui, une épouse pouvait soit donner le ton à la réussite, soit donner le ton à l’échec. Il m’a dit qu’il fallait que je réussisse. Il a ajouté qu’à ce moment-là au Canada, le mouvement de libération de la femme commençait à se dessiner et [il m’a avertie] de ne pas toucher à ça. »

Parfois, la transition dans un nouveau milieu de vie canadien, c’est une affaire genrée et à leur arrivée à Edmonton, certaines femmes célibataires des Caraïbes ont décidé de vivre au YWCA pour commencer.

« Sur la photo ci-dessus, avec Mme Conquest, on aperçoit Cynthia Green, une des nombreuses Jamaïcaines habitant maintenant à Edmonton qui servira le café jeudi soir. Cette assemblée de cuisine est organisée pour venir en aide à des projets de services mondiaux. Mme Ryrie Smith, de Toronto, présidente nationale du YWCA, sera de la partie puisqu’elle sera en visite à Edmonton cette semaine. »

Edmonton Journal, le 2 mars 1960.

Aux femmes célibataires nouvellement établies à Edmonton, le YWCA offrait des possibilités de rapprochement et un sentiment de sécurité.

« Quand je suis arrivée ici, au début… j’ai vécu au YWCA. J’y suis restée pendant un an, ou un peu plus, et il y avait tout plein de filles qui venaient d’arriver de Trinité… parce que la plupart d’entre elles étaient aux études. Moi, même si je travaillais, j’ai eu la permission de [vivre] là. Il y avait un âge limite, en bas de trente ans… c’était surtout des jeunes femmes loin de leur ville natale… Nous y étions vraiment en sécurité. Je veux dire… je me sentais comme chez moi, même si je n’étais pas chez moi. Il y avait une directrice qui vivait sur place, puis un couvre-feu. »

Matière à réflexion

- Le Programme de recrutement de domestiques antillaises permettait aux travailleuses célibataires d’immigrer au Canada.

- Imagine-toi que tu déménages seule en tant que jeune femme au Canada. Tu n’as pas le droit d’être accompagnée de membres de ta famille. Comment te sentirais-tu?

Même s’il y avait une grande pénurie de travailleurs qualifiés dans le domaine de l’administration, Rachel a eu du mal à se trouver un emploi en raison du racisme.

« En Alberta, il y avait beaucoup de travail, surtout dans le domaine de l’administration. Il nous suffisait de passer un coup de fil pour être convoquées en entrevue. … Ça m’est arrivé tellement souvent d’appeler pour une entrevue, seulement pour arriver là et me faire comprendre que je n’avais pas le bon ton de peau… Une fois, un homme me l’a même dit de vive voix. Il m’a dit : « Je m’attendais à quelqu’un de différent. Je n’ai jamais rencontré de personne noire. » Alors, c’était un genre de discrimination. … En fait, l’emploi que j’ai fini par me trouver, quand j’ai appelé, j’ai dit au gars que j’étais Noire, pour ne pas perdre son temps et le mien. Il m’a répondu que si ça ne me dérangeait pas, ça ne le dérangerait pas non plus. J’ai donc passé l’entrevue et j’ai eu l’emploi. Mais la plupart du temps, les gens ne pouvaient pas cacher leur déception, ils ne pouvaient pas se cacher le visage… Un visage rouge, ça ne se cache pas. »

Un homme possédant des connaissances et des compétences acquises dans l’industrie du pétrole de Trinité se remémore ses débuts à Fort McMurray :

« C’était leur toute première usine d’extraction du pétrole des sables pétrolifères. Je n’avais jamais travaillé dans ce genre d’usine. C’était nouveau pour moi. Ils se servaient de grosses roues à godets pour creuser dans le sable. Ils mettaient ça dans un gros tambour avec de l’eau chaude pour aider à diluer ou à extraire la première huile, puis après, il y avait d’autres étapes avant le raffinage. À Trinité, il y a des raffineries et j’avais déjà travaillé là. Mais le climat [en Alberta], c’était un gros problème. Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre. »

La scolarité de nombreux nouveaux immigrants était mise en doute et dévalorisée. Une professionnelle de Sainte-Lucie se souvient de son passage à l’immigration canadienne au début des années 1960. Les autorités avaient laissé sous-entendre que le système d’enseignement des Caraïbes était inférieur. Lorsqu’elle s’est fait dire qu’elle devrait suivre le cours d’anglais de 12e année, elle a répondu :

« L’anglais de 12e année? Je parle l’anglais depuis que je suis toute petite. » J’avais peut-être un accent antillais à l’époque, mais [je lui ai dit] que mon anglais était meilleur que le sien. »

Brian Alleyne en entrevue avec Donna Coombs-Montrose, 2014

À regarder

Brian Alleyne, qui avait fait ses études en Angleterre, est arrivé au Canada comme immigrant reçu en 1969. C’est alors qu’il a su qu’aucun de ses diplômes médicaux et techniques n’était reconnu, contrairement à ses confrères britanniques. Il a donc été obligé de recommencer ses études postsecondaires. À l’Université Sir George Williams, Brian Alleyne s’est rendu compte que de brillants étudiants caribéens obtenaient coup sur coup de mauvaises notes et échouaient à leurs cours. Cette expérience racialisée a mené à la saisie de biens appartenant à l’université.

En 1962, à la suite de manifestations par les communautés noires du Canada et des Caraïbes, des modifications ont été apportées aux règles d’immigration accordant la préférence aux Blancs, de sorte que les candidats à l’immigration seraient désormais évalués en fonction de leurs compétences, prétendument sans tenir compte de la race, de l’ethnicité ou du pays d’origine. En 1967, la politique sur l’immigration a été modifiée de nouveau pour adopter un système de points fondé sur la scolarité, les langues parlées couramment et les compétences professionnelles, ce qui a eu pour effet d’offrir d’autres possibilités à l’immigration des Noirs.

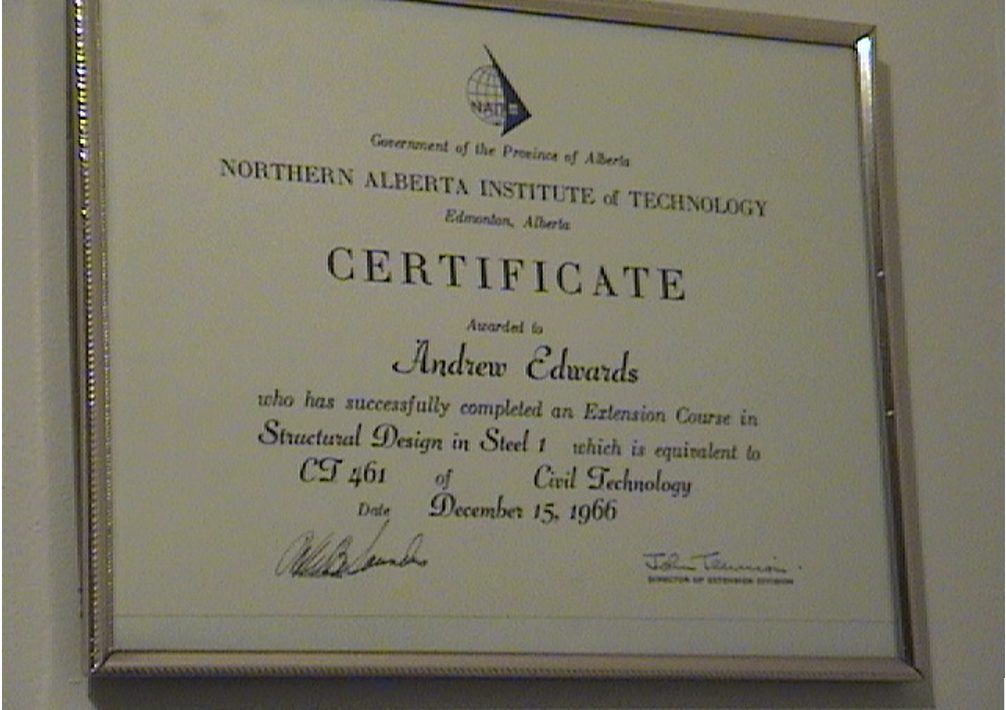

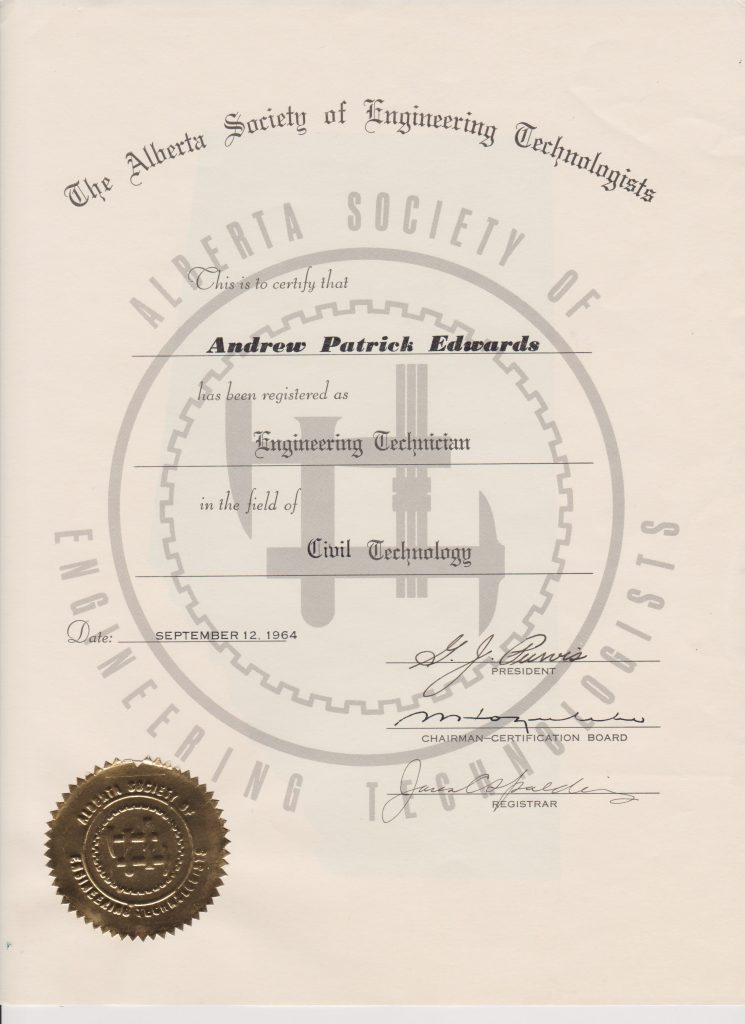

La plupart des nouveaux arrivants retournaient à l’école afin de rehausser leurs possibilités d’emploi au Canada. Certains ont fréquenté l’Université de l’Alberta ou la nouvelle Université de Calgary, tandis que d’autres sont allés au Northern Alberta Institute of Technology.

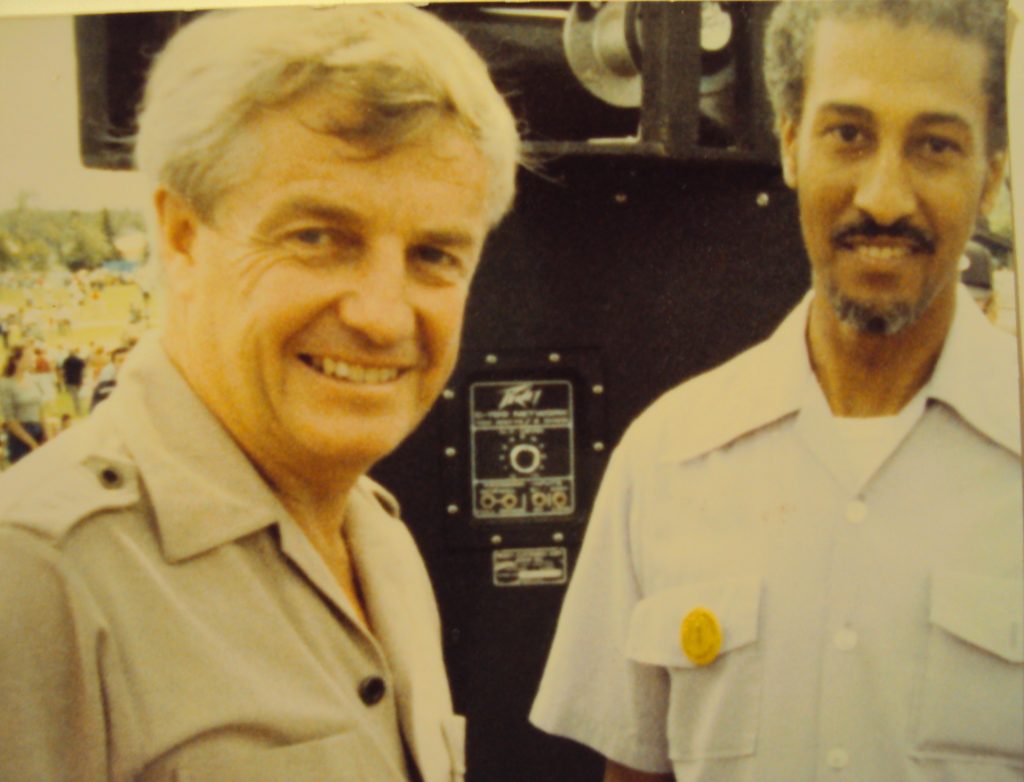

Le groupe qui est arrivé au début des années 1960 était dynamique. Il a servi de tremplin à la création et au leadership de plusieurs nouvelles organisations dans les années 1970 et 1980. Par exemple, Andy Edwards était rattaché à l’Edmonton Caribbean Cultural Association et à son journal, le Communicant. Parmi les autres organisations, il y avait la Jamaican Association of Northern Alberta, le Council of Black Organizations et la Mico Old Students’ Association.

Andy Edwards est venu de Trinité-et-Tobago au début des années 1960. Il a étudié en sciences du génie au Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) et est devenu membre de l’Alberta Society of Engineering Technologists. Il a joué un grand rôle dans la création du groupe communautaire Edmonton Caribbean Cultural Association (ECCA).

« L’Edmonton Caribbean Cultural Association (ECCA), créée par Mike Lancaster et neuf autres personnes, dont moi-même [Andy Edwards] a été fondée et incorporée en mars 1978, après la cessation des activités de la West Indian Society. L’ECCA représentait les gens des Caraïbes qui vivaient à Edmonton à l’époque. Nous participions à toutes les activités sociales, culturelles et politiques de la ville. »

« Le groupe Caribbean Perspective a été fondé par Selwyn Jacobs vers le milieu de l’année 1978. De 1978 à 1980, ce groupe a réalisé 36 productions télévisées pour le compte de Capital Cable Television. Les émissions concernaient la communauté caribéenne d’Edmonton et mettaient en vedette des représentants des gouvernements des diverses îles des Caraïbes à titre d’invités. »

Citations d’Andy Edwards gracieuseté d’AndrewPatrickEdwards.com.

Selwyn Jacob en entrevue avec Donna Coombs-Montrose, 2013

À regarder

Selwyn Jacob, né à Trinidad, a commencé ses études en réalisation de films et de pièces de théâtre à l’Université de l’Alberta en 1968. Il faisait partie d’une nouvelle vague de migration d’étudiants caribéens au Canada. Il a figuré parmi les premiers étudiants à adhérer à la West Indian House – de nos jours le Timms Centre du campus – qui mettait en vedette la culture antillaise et organisait la semaine des Antilles pour enseigner et véhiculer l’intégration culturelle. La West Indian House servait de centre communautaire, de coopérative et de maison à tous les Antillais isolés. Plusieurs groupes caribéens ont également été formés et hébergés là, dont Caribbean Ambassadors, Tropical Playboys et un « steelband ».

Un étudiant de l’Université de l’Alberta se souvient de l’importance des rassemblements à la West Indian House, une sorte de maison pour clubs étudiants sur le campus de l’Université de l’Alberta :

« La West Indian House, après les tours du campus. Les Jamaïcains, les Guyanais, les Trinidadiens. On allait jouer au ping-pong, aux cartes ou cuisiner ensemble. On pouvait toujours se retrouver là. La maison grouillait d’activités, mais on ne pouvait pas vivre [là]… Par le biais de l’Association, on a organisé la semaine des Antilles sur le campus. On ramassait des objets d’artisanat qu’on exposait sur des tables. On avait aussi de la musique et on faisait des démonstrations de danse, comme le limbo. »

La communauté noire d’Edmonton est diasporique. Elle est composée de descendants des premiers pionniers, de gens des Caraïbes et de nombreux pays d’Afrique. De temps en temps, ces communautés se rassemblent pour divers événements, comme la lecture d’une ébauche de la pièce de théâtre West Indian Diary rédigée par Pat Darbasie. L’auteure de cette pièce s’est inspirée de la recherche de Mme Jennifer Kelly auprès d’immigrants des Caraïbes arrivés au Canada entre les années 1950 et 1970.

Où est mon chez-moi?

« J’ai dû me poser des questions pour savoir il est où mon chez-moi, et pour savoir qui je suis. Mon chez-moi, il est là où je suis et là où je décide de vivre. C’est ce que j’en ai conclu. J’ai tout de même dû faire cette introspection parce les gens nous posent parfois des questions. Pendant longtemps, je disais aux gens… qui me posaient des questions sur la Grenade, et je me sentais mal à l’aise parce que je ne savais rien à son sujet. Et ils avaient à peu près envie de me dire : « Mais pourquoi tu ne sais rien à son sujet? » Alors je ne peux plus poser de questions, vous savez.

On m’a aussi demandé, alors tu es quoi? Quand je pense à mon chez-moi, je pense à l’Angleterre, et là, je me demande si c’est parce que c’est mon chez-moi, ou si c’est parce que ma famille est là. Et j’en viens qu’à me dire que si c’est mon chez-moi, c’est parce que ma famille a vécu là. Mes parents, mes sœurs, ma tante sont là. Donc mon chez-moi, c’est là où se trouve mon cœur et là où vit ma famille. Et maintenant, mon chez-moi, il est ici. C’est ici que je suis. Maintenant que j’ai des enfants ici, et que j’espère avoir des petits-enfants un de ces jours, je me dis que mon chez-moi, il est ici. C’est mon chez-moi maintenant… le chez-soi, c’est vraiment là où habite son cœur. Et c’est ce que je dis à mes enfants. Je leur dis qu’ils doivent en prendre soin. C’est mon chez-moi, j’ai choisi de venir ici. C’est le chez-moi de mon choix. Si quelqu’un essaie de me dire autrement… J’ai choisi de venir ici. J’avais un chez-moi… Je n’étais pas sans patrie, j’ai choisi de venir ici. »